航天二院23所雷達總裝中心總裝七組在進行工作時有著一套自己的“武功秘籍”。

通過這些“秘籍”,班組上下面對安全、創新、傳承三個重要的發展課題,都找到了獨門破解之法,讓傳統經驗與創新思維碰撞出耀眼火花。

秘籍1

安全為基

練就“火眼金睛”保平安

“小張,高處作業必須正確佩戴安全帶,別拿生命開玩笑!”

錢師傅的嗓門穿透廠房。當看到新來的徒弟小員為圖方便不系安全帶就要上梯子,眼疾手快的錢師傅一下就把他“拎”回安全區,罰抄《安全操作手冊》三遍。在學習中,安全教育培訓視頻里高處墜落事故的場景,讓小員驚出一身冷汗。他很快就懂了錢師傅的苦心,也理解了那些反復叮囑背后的深意。

在這個班組,安全是重中之重。他們有一套嚴格的“每日三省吾身”制度:開工前查工裝防護是否到位;午休時查設備狀態是否異常;收工后查現場隱患是否歸零。老師傅們甚至練就了“給工裝角包海綿”的絕活,甭管是螺絲頭還是鉚釘尖,統統裹上防撞棉,任何尖銳邊角都逃不過他們的“火眼金睛”。

去年全國安全生產協會的“團標知識答題”擂臺上,七組更是把這份嚴謹發揮到了極致。兩天的鏖戰中,他們像對待總裝工作般拆解考題。從安全標識的毫米級誤差到應急預案的秒級響應,六輪比拼下來,硬是以“零失誤”闖入決賽,捧回全國三等獎獎杯。

秘籍2

創新為劍

實現“人劍合一”提效率

如果說老師傅們是班組的“定海神針”,那么先進的自動化設備就是他們的得力“護法”。

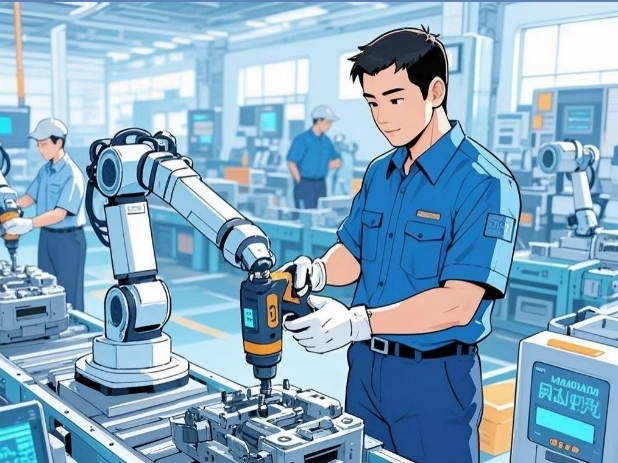

曾經,裝配大型產品需要眾多人力長時間輪流作業,勞動強度極大。如今,智能機械臂投入使用,不僅輕松托舉產品,還能實時傳輸相關數據,裝配時間大幅縮短。班長鄭師傅調侃:“以前干完活胳膊抖三天,現在下班還能跟訓練短跑的兒子賽跑呢!”

更值得一提的是那把“智慧擰緊槍”,它能精確控制微小的力矩誤差,還具備自動記錄功能。一旦出現操作偏差,系統會立即發出警報,有效保障產品質量。眾多創新工具的應用,猶如大家手中的攻關“利劍”。在自動化、智能化設備的助力下,班組成員實現“人劍合一”,產能效率大大提高。

秘籍3

傳承為脈

打出老中青“組合拳”

在七組,不同年齡段的員工相互學習、共同進步。經驗豐富的老師傅猶如“活圖紙”,對產品構造了如指掌;年富力強的技術骨干是多面手,精通多種技能;年輕的新生代思維活躍,憑借新穎視角和大膽想法,善用信息化技術,為傳統工藝注入新活力。

總裝七組組長波哥結合組員能力,組建了“互補”小組,小組內隊員們互稱老師,老師傅帶頭教導年輕人總裝技能,年輕組員定期分享數字化自動化工具的應用。長此以往,每一次面對項目難題,老中青三代人都能齊心協力,充分發揮各自優勢,打好一套組合“拳法”,將艱巨任務迎難而破,收獲了高度贊譽。

走進七組的休息室,墻上的“榮譽墻”見證著他們的輝煌歷程。在這里,每一位成員都秉持著對工作的敬畏之心,于平凡的崗位上追逐著心中的航天夢。